こんにちは、りくばりです (*´∀`*)/

前回、勉強する科目に優先順位を決めました。①経絡経穴概論、②東洋医学概論、③解剖生理学、の順番です。

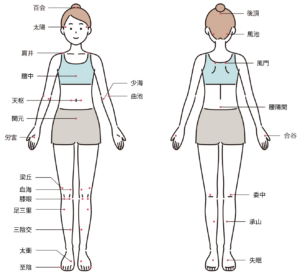

今日から、第一優先とした経絡経穴概論から始めます。経絡経穴概論とは、鍼灸師には必須な知識で鍼を刺したり、灸を据えたりするツボの位置を学ぶ科目です。

経絡経穴概論は、鍼灸師になるために必須知識

経絡経穴概論の教科書を開くと、「1章 経絡・経穴の基礎」という項目があり、その後「2章 経脈・経穴」という章が続き、この2章目が教科書の大半占めています。

「2章 経脈・経穴」には、「ツボ」が配置されている「経脈」と呼ばれる道筋の種類、各ツボの名前、部位、その部分の見つけ方、その場所にある筋肉や骨が説明されています。

今現在、私がイメージしている鍼灸師の仕事は、「体のツボと呼ばれるところに鍼を刺したり灸を据えたりして、体の不調を改善に導く仕事」だと思っています。

ですので、鍼灸の勉強するのに、先ずはツボの名前と位置を覚えなければ話にならないと思っています。

ところで、いったい「ツボ」って何なんでしょうか?「ツボ」という言葉は、聞いたことはありますし、何となく知っているつもりでいましたが、具体的に説明しようと思っても正確な知識は持っていませんでした (´ω`)トホホ…

そこで、「ツボ」とは何か?を調べてみました。

経穴(けいけつ)とは

学校で使っている教科書は、医道の日本社「新版 経絡経穴概論 第2版」です。この教科書をもとに、「ツボ」の概要をまとめてみました。

「ツボ」の正式名称は腧穴と呼ぶそうです。腧穴はツボ全ての総称で、主に鍼灸の治療に使われるツボは経穴(正穴)と呼ばれます。

経穴は、十二正経脈と2奇経脈(督脈、任脈)を合わせた計十四経脈上にあります。

経穴(ツボ)は、WHOでは全361穴と定められています。ほとんどの経穴は左右対称に2つずつあるので、実際の総数は670穴になるそうです。

ところで、経穴が存在する「十二正経脈」、「督脈・任脈」、「十四経脈」って何なんでしょう?

一つの事を調べると、次から次へと新しいキーワードが出てきて、分からない言葉がどんどん増えていきます。

この「十二正経脈」、「督脈・任脈」、「十四経脈」というのは何なのかは、次回のブログで調べようと思います。

覚えるキーワードが次々と出てくるので、一問一答のような形式でキーワードを覚えようと考え、「ツボ情報」のページを作りました。こちらのページでは、経絡経穴概論をまとめていきます。

これから、キーワードを暗記しやすいように、赤シートまたは緑シートで隠しながら反復学習出来るようなページ作り込んでいこうと思います。

コメント